|

Privatwissenschaftliches Archiv Bienenkunde, Landau/Pf. |

Eine neue Bedrohung für Bienenvölker?

- Einwirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder

auf Bienenvölker -

von Jochen Kuhn und Hermann Stever

In den

vergangenen Jahrzehnten nahm die öffentliche Diskussion über die Bedeutung

von Elektrosmog als - möglicherweise negative - Einwirkung

niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder auf den

menschlichen Organismus, aber auch auf das Verhalten von Bienen immer mehr

zu. Für elektrische Felder gibt es bis heute in der Physik und speziell in

der Bienenwissenschaft eine Reihe von Untersuchungen, die speziell ein

verändertes Verhalten von Bienenvölkern im Einflussbereich dieser Felder

beschreiben. Eine Zusammenfassung der literaturbekannten Ergebnisse

sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis dazu sind in [7] publiziert.

In den letzten

Jahren weitete sich die öffentliche Debatte über mögliche Nebenwirkungen

elektromagnetischer Felder auf den hochfrequenten (HF) Feldbereich

(z.B. Radio-, Fernseh-, Radar-, Funk- oder Handyfelder) aus, was u. a. auf

die rasche Verbreitung mobiler Funktelefone (sog. "Handys") in jüngster

Vergangenheit zurückgeführt werden kann. Dabei werden mehr und mehr die

Einwirkungen der damit verbundenen Strahlung (ebenfalls unter dem Schlagwort

"Elektrosmog") auf den Menschen diskutiert, wobei die

wissenschaftliche Forschung bisher nur mäßige Erfolge erzielen konnte.

Obwohl in den letzten Jahren vermehrt wissenschaftliche Studien initiiert

und durchgeführt wurden, die die Einwirkung der Hochfrequenzstrahlung auf

lebende Organismen und Zellen untersuchten, fehlen bis heute adäquate

Einwirkungsmodelle, mit denen die verschiedensten Effekte (v.a. im

nicht-thermischen Bereich wie z.B. die resonante Erregung lebender

Organismen, Anm. 1) erklärt werden können.

|

Anm. 1: Unter resonanter Erregung versteht man das Mitschwingen des erregten Objekts im Takt der Erregung. Man denke beispielsweise an das Anstoßen einer Schaukel: In Abhängigkeit von der Seillänge und der Masse des Menschen kann die Schaukel ohne großen Kraftaufwand in Schwingung versetzt und zu sehr großen Auslenkungen angeregt werden. Genauso verhält es sich mit der resonanten Erregung lebender Organismen bzw. ihrer Bestandteile: Je nach Größe der Organismen lassen sie sich durch ganz bestimmte Frequenzen ohne großen Energieaufwand in Schwingungen versetzen, die große Auslenkungen zur Folge haben. |

Für die entsprechenden Fragen im Fall von Imkerei, Bienenhaltung und Bienenkunde steht nach unseren bisherigen Analysen den vielen Studien z.B. über das Bienenverhalten im Bereich von Hochspannungsleitungen bis heute keine Untersuchung über die Beeinflussung des Bienenverhaltens im hochfrequenten elektromagnetischen Feld gegenüber. Und dies, obwohl diese Felder allgegenwärtig sind und ständig zunehmen.

Diese Tatsache ist aus mehreren Gründen unverständlich. Zunächst sollte für Imkerei, Bienenhaltung und Bienenkunde der Schutz der Bienen vor neuen Gefahren im Vordergrund stehen. Zudem muss unser besonderes Augenmerk zwei Funktionen gelten, welche mit der Biene verknüpft sind:

| - |

Ihre Funktion als erprobter, gut interpretierbarer Bioindikator (beispielsweise beim Transfer radioaktiver Stoffe in diesbezüglich belasteten Gebieten , vgl. [6]) und |

| - |

ihre neuerlich erkannte Funktion als Modelllebewesen für die Einwirkung elektromagnetischer HF-Felder auf uns Menschen selbst. |

Letzteres resultiert aus Untersuchungsergebnissen, welche erkennen lassen, dass die assoziative Gehirnstruktur der Bienen der des Menschen sehr ähnelt (vgl. [9] und [10], S. 79-125). Während über das latente Lernverhalten (z.B. Raumorientierung, Tanzverhalten) unter diesem Aspekt noch wenig bekannt ist, weiß man über das assoziative Lernen bereits sehr gut Bescheid: Das Bienengedächtnis durchläuft sequentielle Phasen, die sich hinsichtlich ihrer Störanfälligkeit und der Beteiligung verschiedener Regionen im Gehirn unterscheiden. Dabei bestimmen die starken nicht assoziativen Komponenten, die vom unkonditionierten Stimulus (Zuckerlösung) ausgehen und vorwiegend in den Antennalloben lokalisiert sind, die früheste Gedächtnisphase. Diese assoziativen Gedächtnisphasen unterscheiden sich in ihrer Empfindlichkeit für die das Gedächtnis schwächende (amnestische) Einwirkungen und in der Rolle, die wiederholte Lernakte spielen. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass sich Honigbienen ausgezeichnet für Experimente eignen, die zur Aufklärung der neuronalen Grundlagen des Lernens und des Gedächtnisses dienen. Damit bieten sich Bienenvölker unter geeignet zu konstruierenden Voraussetzungen als Bioindikator zur Untersuchung der Einwirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf den Menschen an. Aus geeigneten Beobachtungen bei Bienenvölker könnten entsprechende Erklärungsmodelle für die Einwirkung von elektromagnetischen HF-Feldern auf den Menschen entwickelt werden. Gleichzeitig ermöglichen die hierbei erzielten Ergebnisse einen wirkungsvollen Schutz der Bienenvölker vor der Einwirkung solcher Felder.

Dieser Beitrag soll eine erste Studie zur Untersuchung der Beeinflussung des Bienenverhaltens durch hochfrequente elektromagnetische Strahlung unter verschiedenen Beobachtungsschwerpunkte darstellen. Die beobachteten Effekte sollen anschließend unter bienenkundlichen und daraus eventuell ableitbaren humanmedizinischen Aspekten diskutiert werden.

Studiendesign und Beobachtungsschwerpunkte

Wissenschaftliche Studien unterliegen oft institutionellen und organisatorischen Vorgaben, die die Freiheit bei der Erstellung des Studiendesigns einschränken.

Zur Untersuchung der Einwirkung der Hochfrequenzstrahlung musste zunächst ein Hochfrequenzsender eingerichtet werden, was einer vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde, die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP), bedarf. Aus dieser Genehmigung resultierten folgende technische Vorgaben:

| 1. |

Die RegTP teilte die Frequenz f = 27 MHz für den einzurichtenden Sender zu. Die Frequenzbereiche, die für Studien dieser Art vergeben werden können, sind begrenzt, da viele Frequenzbänder durch anderweitige öffentliche, private oder aber auch militärische Anwendungen besetzt sind (z.B. Radio- und Handyfrequenzen, CB-Funk, Radar usw.) und deshalb durch solche Untersuchungen nicht gestört werden dürfen. |

|

| 2. |

Als Sender wurde der Senderteil eines CB-Funkgerätes mit einer Sendeleistung P = 4 W benutzt, der ein frequenzmoduliertes Signal abstrahlt. |

|

| 3. |

|

Neben diesen technischen Vorgaben erfordert eine derartige Studie zwei Arten von Bienenvölkern:

| - | Versuchsvölker, die in unmittelbarer Nähe um die Sendeantenne positioniert werden und damit der Hochfrequenzstrahlung ausgesetzt sind. |

| - | Kontroll- oder Vergleichsvölker, die von der Strahlung unbelastet bleiben. |

|

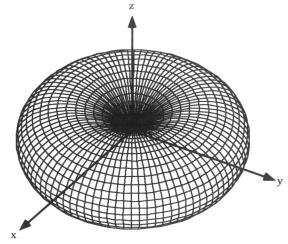

Abb. 1: Radial-symmetrisches elektromagnetisches Feld um die Stabantenne (entlang der z-Achse) mit den beiden sich darin befindlichen Versuchskästen. |

Für die Aussagekraft der Studie ist es dringend erforderlich, dass Versuchs- und Kontrollvölker bis auf die Einwirkung der Hochfrequenzstrahlung in allen anderen inneren (z.B. gleiche Bienenrasse, ähnliche Volksstärke usw.) und äußeren Faktoren (z.B. Bienenvolkposition, Ausrichtung, Abstand zum Boden usw.) übereinstimmen. Jeglicher Einflussfaktor, dem ein Volk ausgesetzt ist, das andere jedoch nicht, macht es unmöglich, evtl. auftretende Beobachtungen ausschließlich auf die Beeinflussung durch die Hochfrequenzstrahlung zurückzuführen. Diese Voraussetzungen wurden weitestgehend geschaffen, indem vier Bienenvölker (zwei Versuchs- und zwei Kontrollvölker) der Rasse Apis mellifera carnica mit (standbegatteten) Geschwisterköniginnen aus den Weiselzellen eines Bienenvolkes aufgebaut wurden. Sie wurden in unmittelbarer Nähe zueinander in zweizargigen Segeberger-Styroporkästen positioniert. Dies war möglich, weil die Reichweite des Senders durch die Stabantenne auf einen kleinen Bereich in der direkten Antennenumgebung begrenzt wurde. Wäre die Reichweite der Antenne größer, so müssten die Kontrollvölker vor der Strahlung geschützt werden, was auf einfache Weise durch Ummantelung der Völker mit Aluminiumfolie und Drahtnetz geschehen kann (vgl. [8]). Somit konnten die beiden Versuchsvölker in unmittelbarerer Nähe der Antenne bestrahlt werden, die ca. 5 m entfernten Kontrollvölker (Standabstand c = 5 m) blieben dagegen strahlungsfrei (vgl. Abb.1).

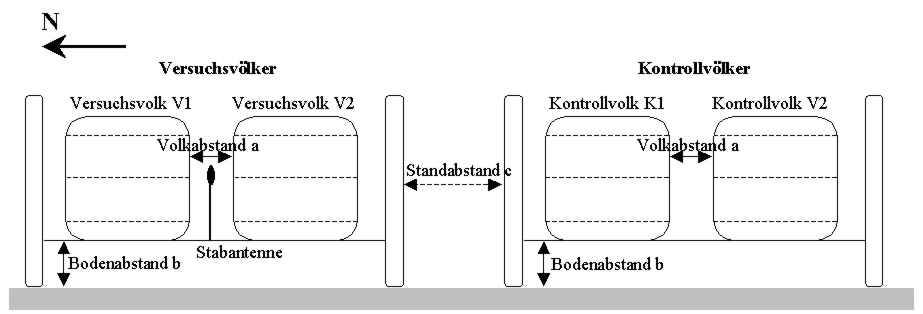

Die geometrische Anordnung des Bienenstandes zeigt Abb.2:

|

|

Abb. 2: Geometrische Anordnung des Untersuchungs-Bienenstandes (Rückansicht)

Entsprechend Abb.2 wurden sowohl die Versuchs- als auch die Kontrollvölker auf einem Bienenstand positioniert, dessen Boden aus zwei Holzpaletten bestand, die durch Holzpfähle in einer Höhe von 20 cm über dem Erdboden (Bodenabstand b = 20 cm) angebracht wurden. Der Volkabstand a betrug bei Versuchs- und Kontrollvölker 18 cm, wobei die Stabantenne in der Mitte zwischen den Versuchsvölkern (Abstand: 9 cm zu jedem Versuchsvolk) auf den Holzpaletten angebracht wurde.

|

Anm. 2: Die Messwerterfassung erfolgte mit breitbandigen, isotropen Feldsonden der Firma Wandel & Goltermann (EMR-300) in Kooperation mit der Technologietransferstelle EMV und EMVU der Universität Kaiserslautern (Lehrstuhl für Hochspannungstechnik und EMV). |

Diese Anordnung hatte zur Folge, dass an den dem Sender zugewandten Segeberger-Styroporbeutenwänden von V1 und V2 eine elektrische Feldstärke E = 60 V/m auftat (Anm. 2).

Die Studiendauer wurde auf 18 Monate angesetzt (Studienbeginn: 01.09.2000), um die während des ersten Bienenjahres gemachten Beobachtungen im zweiten Jahr überprüfen zu können.

Beobachtungsschwerpunkte der Studie waren und sind

|

i. |

das Bienenverhalten im Allgemeinen (z.B. Aggressivität, Orientierungsverhalten), |

|

ii. |

das Bienenverhalten im Winter (Bildung der Wintertraube), |

|

iii. |

das Bienenverhalten im Sommer (Schwarmverhalten), |

|

iv. |

die Bautätigkeit, |

|

v. |

die Volksstärke, |

|

vi. |

der Honigeintrag, |

|

vii. |

die Varroatose. |

Studienauswertung (vorläufige Beobachtungsergebnisse)

Die Beobachtungsergebnisse (Stand: Oktober 2001) beinhalten ausschließlich die in der ersten Phase der Studie gemachten Beobachtungen, die im zweiten Studienabschnitt noch zu prüfen sind. Entsprechend den o. g. Schwerpunkten konnten folgende Ergebnisse festgestellt werden:

|

zu i. |

Es wurde keine Beeinflussung des allgemeinen Bienenverhaltens festgestellt. Die Versuchsvölker zeigten weder eine erhöhte Aggressivität noch ein signifikant unterschiedliches Orientierungsverhalten (z. B. Fehlorientierung bei der Futtersuche). |

|||

|

zu ii. |

Bei den Versuchsvölkern konnte nur eine eingeschränkte Wintertraubenbildung festgestellt werden, obwohl die Kontrollvölker witterungsabhängig typisches Verhalten aufwiesen. Dieser Sachverhalt weist auf einen deutlich wahrnehmbaren Unterschied in der Wintertraubenbildung hin, was auf die thermische Einwirkung des Senders zurückgeführt werden kann. Infolge der doch relativ großen elektrischen Feldstärke an den Styroporwänden der Versuchsvölker findet innerhalb der Versuchsbeuten eine Umwandlung der Strahlungsenergie des elektromagnetischen Feldes in Wärmeenergie statt.

Infolge der komplexen Zusammensetzung der Materialien innerhalb eines Bienenvolkes (Wachs, Honig, Pollen, Holzrähmchen mit Drahtung usw.), der fehlenden Kenntnis über die Anteile der einzelnen Materialien sowie der Dynamik innerhalb des Bienenvolkes kann nur eine Abschätzung über das Ausmaß der Erwärmung der Wintertraube getroffen werden. Unter Verwendung thermodynamischer Beziehungen wird das Bienenvolk durch Bestrahlung mit dem Sender im Mittel um etwa 4 °C erwärmt, was zur Auflösung der Wintertraube führt, die ja zur Temperaturregulation dient. Allerdings konnte die in der Literatur oft damit verbundene Schwächung oder Schädigung der Völker nicht bestätigt werden. Im Gegenteil: Die Versuchsvölker zeigten im Frühjahr eine große Volksstärke ohne erkennbare Schädigung trotz lockerer Wintertraubenbildung.

Die Zusammenhänge der Temperaturänderung durch die Hochfrequenzstrahlung sind physikalisch zwar elementar, wegen der o. g. Einflussfaktoren und der Geometrie des Bienenkastens jedoch nicht trivial, so dass deren Darlegung den Rahmen dieses Artikels sprengen würde (Anm. 3). |

|||

|

zu iii. |

Während des Sommers zeigten die Versuchsvölker einen deutlich höheren Schwarmtrieb als die Kontrollvölker. Dies zeigte sich v.a. durch die ununterbrochene Bildung von Schwarmzellen (Weiselzellen) bis in den Monat September hinein. Dagegen war bei den Kontrollvölkern bei gleicher Betriebsweise keinerlei Schwarmtriebigkeit zu erkennen. | |||

|

zu iv. |

Es konnte keine veränderte Bautätigkeit bei den Versuchsvölkern festgestellt werden. Alle vier Völker bauten eingebrachte Mittelwände und leere Rähmchen in gleicher Anzahl und gleichförmig aus. | |||

|

zu v. |

Ebenso zeigten die Versuchsvölker keine Abnormitäten in der Volksstärke. Sie waren trotz des erhöhten Schwarmtriebs durchgehend stark besetzt, und obwohl V2 öfter geschwärmt ist und demzufolge dessen Volksstärke zeitweise abnahm, erholte es sich binnen kürzester Zeit wieder. |

|||

|

zu vi. |

Es konnten auch keine wesentlichen Unterschiede im Honigeintrag festgestellt werden. Alle vier Völker trugen ungefähr die gleiche Menge an Honig ein. |

|||

|

zu vii. |

Durch die gleichzeitige Behandlung aller vier Völker mit Ameisensäure wurde die Varroa bekämpft. Dies hatte während der ersten Behandlungsphase im Herbst 2000 (kurz nach Studienbeginn) einen im Vergleich zu den Kontrollvölkern deutlich stärkeren Varroa-Abfall bei den Versuchsvölkern zur Folge.

In der zweiten Behandlungsphase im Herbst 2001 (also nach einjähriger Bestrahlung) betrug die Anzahl der abgefallenen Varroa bei den Versuchsvölkern durchgehend weniger als 25% (Anm. 4). Somit konnte ein deutlich geringerer Varroa-Befall bei den Versuchsvölkern im Vergleich zu den Kontrollvölkern festgestellt werden. Dies könnte auf die gesteigerte Schwarmneigung (vgl. [4]) oder/und auf die thermische Einwirkung des Senders (wie in ii.) zurückgeführt werden, da die Varroa-Milbe eine deutlich geringere Hitzetoleranz besitzt als die Bienenlarve (vgl. [12], S. 448). Diese Beobachtungen wurden in der Vergangenheit immer wieder positiv diskutiert, was zu der Empfehlung führte, die Bekämpfung des Varroa-Befalls u.a. durch eine Wärmebehandlung vorzunehmen (vgl. [2], [3], [5], [11], [12]). |

Zusammenfassung und Folgerungen

Die Beobachtungen der Studie lassen keine schädigende Einwirkung eines frequenzmodulier-ten HF-Signals mit einer Sendefrequenz f = 27 MHz und einer Sendeleistung P = 4 W auf die beiden Versuchsbienenvölker erkennen. Dagegen wurden Einwirkungen beobachtet, die das Bienenleben fördern, wie z.B. ein geringerer Varroa-Befall, erhöhte Agilität, jedoch keine erhöhte Aggressivität. Letzteres steht im Gegensatz zu den Beobachtungen im niederfrequenten elektromagnetischen Feld, die überwiegend von erhöhter Volksaggressivität berichten.

Auch eine fehlende Wintertraubenbildung sowie ein erhöhter Schwarmtrieb hatten keine negative Beeinträchtigung der Völker zur Folge, obwohl gerade in der Literatur ein Mangel an Wintertraubenbildung mit einer Volksschädigung in Verbindung gebracht wird (vgl. [1], S. 72).

Alle Beobachtungen sind auf die aus der großen Strahlungsleistung resultierenden thermischen Einwirkung zurückzuführen, die die Volktemperatur im Winter im Mittel um ca. 4 °C, im Sommer im Mittel um etwa 3 °C erhöht. Die wissenschaftliche Diskussion (vgl. [2], [3], [5], [11], [12]) lässt vermuten, dass diese Erwärmung zu dem beobachteten, im Vergleich zu den Kontrollvölkern deutlich geringeren Varroa-Befall der Versuchsvölker führt. Denn durch die im Vergleich zur Biene geringere Temperaturtoleranz der Varroamilbe könnte eine kontinuierliche Volkserwärmung um etwa 3 °C im Sommer und ungefähr 4 °C im Winter eine Varroa-Schädigung bzw. -Abtötung bewirken. Die Biene dagegen bleibt unbeschädigt.

Somit wäre als Nebeneffekt dieser Studie eine relativ einfache Methode gefunden worden, mit der durch die thermische Einwirkung infolge der Bestrahlung mit einem HF-Sender eine Thermobehandlung zur Bekämpfung der Varroatose möglich erscheint.

Aus dem eingangs erwähnten Vergleich zwischen Biene und Mensch ergibt sich, dass durch eine solche thermische Einwirkung das Thermoregulationssystem des Menschen ähnlich wie bei den Bienenvölkern bei Bestrahlung mit diesem Signal aktiviert werden würde, was zu einem erhöhten, durch Strahlungsabsorption bedingten Wärmeempfinden führen würde. Allerdings darf ein Mensch in öffentlich begehbaren Bereichen infolge geltender Gesetzesverordnung (26. BImSchG) einer solchen Strahlungsbelastung nicht ausgesetzt werden.

Ausblick und mögliche Forschungstendenzen

Da die o. g. thermische Einwirkungen gut erklärbar und berechenbar sind, besteht in diesem Bereich auch wenig Forschungsbedarf. Statt dessen werden aus guten Gründen nicht-thermische Einwirkungen hochfrequenter Strahlung auf den Menschen diskutiert, die z.B. durch resonante Erregung entstehen könnten. Dabei sind die Einwirkmechanismen jedoch noch recht unklar. Diese Effekte werden im Zuge der zunehmenden Mobilfunkgeräte v.a. im Bereich der Handy-Nutzung erörtert.

|

Anm. 5: Im Mobilfunkbereich hat sich u. a. infolge der raschen Entwicklung preiswerter, kompakter und leichter mobiler Handgeräte das GSM ("global system for mobile communication")-Funksystem durchgesetzt. Dieses System arbeitet mit einer mit 217 Hz gepulsten HF-Strahlung in den Frequenzbereichen 890 - 960 MHz (GSM 900) und 1760 - 1865 MHz (GSM 1800). Da der GSM-Standard im wesentlichen für eine mobile Sprachtelefonie mit einer Übertragungsrate von zur Zeit 9,6 kbit/s ausgelegt ist, musste ein neues Verfahren entwickelt werden, mit dem größere Datenmengen übertragen werden können. Daraus resultierte das UMTS ("universal mobile tele-communication system"), das mit einem kontinuierlichen HF-Signal in den Frequenzbereichen 1885 - 2010 MHz und 2110 - 2200 MHz arbeitet. Für alle drei Frequenzbereiche stellt die Biene mit Abmessungen zwischen 1 und 2 cm ein resonanzfähiges Gebilde dar. |

Dabei ist es jedoch sehr schwierig, durch Studien am menschlichen Gehirn, das dieser Strahlung am intensivsten ausgesetzt ist, signifikante Effekte zu untersuchen. Man bräuchte einen Bioindikator, dessen Gehirnstruktur der des menschlichen Gehirns sehr ähnlich ist und dessen körperliche Ausmaße im Bereich einer resonanten Erregbarkeit bei Mobilfunkfrequenzen (Anm. 5) liegt. Bienen erfüllen beide Anforderungen: Sie können uns Menschen daher in diesem Problemkomplex als wichtige Diagnose-Sensoren dienlich sein. Die Ergebnisse sind aber auch für Lebensweise und Verhalten der Bienen selbst ggf. von existentieller Bedeutung. Was das zuletzt Gesagte mit Blick auf die möglicherweise hochbrisanten Einwirkungen der von Mobilfunkgeraäten ausgehenden HF-Strahlung auf lebende Organismen betrifft, so ist die Biene als Bioindikator zweifach interessant:

| 1. |

Die ähnliche Gehirnstruktur erlaubt eine einfachere Übertragung der Ergebnisse auf die Vorgänge beim Menschen, und |

| 2. |

es könnten nicht-thermische Wirkungen untersucht werden, für die noch keine Einwirkmechanismen bekannt sind. |

Demnach sind Untersuchungen an Bienen im GSM- und UMTS-Frequenzbereich neben der speziesimmanenten Beeinflussung von Bienen auch für die Einwirkung dieser Felder auf den Menschen unerlässlich. Deshalb sollten zukünftig vermehrt Studien im Mobilfunkbereich initiiert werden, die Bienen als Bioindikatoren und als Probant zum Gegenstand haben. Nur so können die noch offenen Fragen nach möglichen nicht-thermischen Einwirkungen durch HF-Strahlung geklärt werden.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen: Die Biene scheint durch thermische Einwirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder mit der untersuchten Frequenz von f = 27 MHz nicht gefährdet zu sein. Der Einfluss dieser Strahlung könnte sogar als ein sehr probates Mittel gegen die Varroatose fungieren. Ob die Biene durch nicht-thermische HF-Strahlung gefährdet ist, ist heute noch offen. Diese Fragestellung ist günstigerweise im Zusammenhang mit der Untersuchung einer möglicherweise schädigenden Einwirkung dieser Strahlung auf den Menschen anzugehen, da die Biene durch strukturelle Ähnlichkeiten im Gehirn einen vielversprechenden Bioindikator darstellt.

Literaturverzeichnis

|

[1] |

Altmann, G. & Warnke, U. (1987). Thermographie der Honigbienen-Wintertraube unter Einfluß von Hochspannungswechselfeldern. Journal Appl. Ent. 1987 (104), 69-73. |

|

[2] |

Appel, H. & Büchler, R. (1991). Wärmebehandlung zur Sanierung von Bannwaben gegen Varroa jocobsoni. Apidologie 22 (4), 470-471. |

|

[3] |

Engels, W. & Rosenkranz, P. (1992). Varroatose-Therapie und ihre Folgen. Apidologie 23 (4), 379-380. |

|

[4] |

Fries, I. (2001). Honigbienen und Varroa-Milben - "leben und sterben lassen". Apidologie 32 (5), 479-480. |

|

[5] |

Hoppe, H. & Ritter, W. (1986). Möglichkeiten und Grenzen der Thermobehandlung als biotechnisches Bekämpfungsverfahren gegen Varroatose. Apidologie 17 (4), 374-376. |

|

[6] |

Horn, U., Helbig, M., Molzahn, D., Hentschel, E.J. (1996). Transfer von 226Ra in den Honig und die mögliche Nutzung der Honigbiene (Apis mellifera) als Bioindikator im radioaktiv belasteten Uranabbaugebiet der Wismut. Apidologie 27 (4), 211-217. |

|

[7] |

Kuhn, J. & Stever, H. (1999). Beeinflussung des elektrischen Feldes durch verschiedene Materialien der Bienenkästen. Deutsches Bienen Journal, 7 (4), 23-25. |

|

[8] |

Kuhn, J. & Stever, H. (2001). Schutz der Bienen vor Handy-Strahlung. Schweizerische Bienenzeitung 124 (9), 23-27. |

|

[9] |

Menzel, R. (1993). Associative learning in honey bees. Apidologie 24 (3), 157-168. |

|

[10] |

Papaj, D. R. & Lewis, A. C. (Hrsg.). (1993). Insect Learning - Ecological and Evolution-ary Perspectives. New York, London: Chapman & Hall. |

|

[11] |

Rosenkranz, P. (1988). Temperaturpräferenz der Varroa-Milbe und Stocktemperaturen in Bienenvölkern an Tropenstandorten. Entomol. Gener. 14 (2), 123-132. |

|

[12] |

Schlotterbeck, T., Hepperle, C., Hartfelder, K. (1999). Hitzeschockproteine bei Bienen und Milben. Apidologie 30 (5), 447-448. |

|

Copyright © by |

Privatwissenschaftliches Archiv Bienenkunde, Landau Die gespeicherten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Funksendung und der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege sowie der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben - auch bei nur auszugsweiser Verwertung - dem Archiv vorbehalten und bedürfen bei Weiterverwertung der Genehmigung. |

Zurück zur Seite "Forschungsarbeiten"